コールセンターの電話応対「早口の正体」とは

1.コールセンターのよくある課題「早口」

多くのコールセンターでは、品質管理と人材育成を目的として定期的なモニタリングを実施しています。

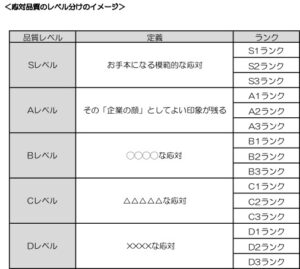

モニタリングでは、あらかじめ定められた項目に沿って評価を実施しますが、評価基準に必ず含まれる項目の一つが、「会話のスピード」です。

私たちは、第三者の視点でのコールセンターの品質評価を求められる事が多く、様々なセンターの定期的な品質チェックのお手伝いをしています。

モニタリングの評価項目の数はコールセンターによって異なりますが、おおよそ10〜20項目ぐらいが多いようです。

「早口」の原因は説明内容などやコミュニケーター(オペレーター)個人というより、運営サイドに所在がありそうなことも多々あり、そんな場合はマネジメント担当者が対策を検討しています。

一方、コミュニケーター個々人が取り組むべき項目については、課題を改善するために、管理者からモニタリング結果のフィードバックや現場での指導を実施し、コミュニケーター本人も日々のオペレーションにおいて改善に努めます。

モニタリング評価の傾向はセンターによって異なりますが、多くのセンターで課題と認識されているにもかかわらず、克服するのがなかなか難しいのが「会話のスピード」です。中でも、この「早口」は恐らくすべてのコミュニケーターがよくないことだと、大半が理解をしています。

当社ではコールセンター向けの研修をすることも多いのですが、研修の冒頭で「電話応対で意識していること」をヒアリングすると、次のような言葉が返ってきます。

「私は早口なのでスピードに気をつけています」、「お客さまのペースに合わせて話せるよう心がけています」と言う人がとても多く、話す速度を気にしていることがよくわかります。

つまり、意識していても、実際の応対でスピードをコントロールするのは難しいということに他なりません。

ここ最近、実施したコールセンターの品質評価の結果を見ても、会話のスピードの速さが項目別ランキングのワースト5のなかに入っています。

2.コミュニケーターの早口の原因を探る

では、ここからは、早口になる原因について考えていきましょう。以下は、私たちが考える早口の主な原因です。

原因(1)

・コミュニケーターが考えている「ゆっくり」の速度そのものがまだ速い

原因(2)

・普段から早口なため、それが電話応対でも出てしまう

この上記原因(1)(2)は、単純にスピードをコントロールする技術(スキル)に関する問題なので、ちょうどよい速さを再確認し、ロールプレイングや日々の意識によって改善が望めます。

原因(3)

・CPH(Call Per Hour)や待ち呼などの効率面が気になって、つい速くなってしまう

原因(4)

・テンポの速いお客さま、お急ぎのお客さまに合わせている

原因(3)(4)は、コミュニケーターが「急がなければ」「急いだほうがよい」と感じていることが背景にあります。

効率やテンポのよさ、迅速性を意識することは重要ですが、そのために会話のスピードを速くしても、「お客様の理解が浅くなる」といったリスクが高い割には、効率が劇的にアップするなどの効果が見込めるわけではありません。

コミュニケーターはこの点を認識する必要があります。

なお、センター全体で効率について指導をしている場合は、CPHの目標値などについて過度なプレッシャーがないかどうか再度、確認をしてみるのもよいでしょう。

原因(5)

・苦手な案件や知識不足があり、なるべく早く終わらせたいと思って速くなる

原因(6)

・ゆったりした会話運びは、お客さまのおしゃべりに会話が発展しそうなので、早口で応対している

原因(5)(6)の場合は、根本解決はそう簡単ではありません。応対中の不安な気持ちが早口を引き起こしているため、その原因をもとから改善する必要があるからです。

しかしながら、知識不足の解消や説明力の向上は、一足飛びに達成できるものではありません。

対処療法として、一旦はテクニックとして「ゆっくり」話す指導しつつ、並行して根底にある不安を取り除くためのサポートが必要です。

いかがでしょうか。

最終的なアウトプットとして「早口」になっていたとしても、原因は様々です。

音を聞いただけでは原因を探り出すことが難しく、コミュニケーターにヒアリングをしてみないとわからないことも多いものです。

早口を本気で改善しようと強く望むのなら、原因を「もとから絶たなきゃダメ !」と私どもは考えています。

3.コールセンターでの「ちょうどよい速度」を探す

これまで早口の原因を整理してきましたが、いずれにしても現場での実践指導は欠かせません。

その際、「スピードが速いので気をつけるように」というだけでは足りません。どのくらいの速度がちょうどよいのかを一緒に探り、練習をサポートするのです。

当社では、コールセンターの定期的なフィードバックもお手伝いをしていますが、最後の5〜10分程度をロールプレイングの時間にあてています。

スピードが課題となったときは、ICレコーダーなどを使ってロールプレイングを録音し、音声を聞くという作業を繰り返します。

まずは「いつもどおりのスピード」を録音して、一緒にお客さま感覚で確認します。

すると、コミュニケーター自身が「だいぶ速いですね」と気づくことが多いので、段階的に速度を緩めていくのです。

最初の速度を「1倍」として、「1.3倍(時間をかけてゆっくり話す)」、「1.5倍」、「1.7倍」…「2倍」といろいろな速度のバージョンを録音し、一緒に聞きます。

「1.7倍」や「2倍」までスピードを落とすと、まどろっこしい印象になるため、最終的には『「1.5倍」くらいがちょうどよい』となるケースがほとんどです。

コミュニケーターに『では、「1.5倍」を意識して、しばらくがんばってみましょう』と伝えて終了となります。

一連の作業をコミュニケーター自身がお客さま応対をしながら実践することは非常に困難なので、学習の場で丁寧に指導するのが望ましいのです。

4.コミュニケーターの「わかる」を「できる」につなげる

いかがでしたでしょうか。スキルひとつをとっても、実に奥深く、一朝一夕には改善が難しいものです。ただ、コミュニケーター自身が原因と対処法に納得できた場合は、本人が強く意識するので、改善の道筋が見えてきます。

コールセンターの応対で重要と言われるスキルはシンプルなものが多いのですが、それだけに「わかる」と「できる」に隔たりが出てしまうことが多く、「できる」ようになるためにはやはり丁寧な教育が欠かせません。

弊社では今後も、コミュニケーターが抱えるさまざまな課題に関して、その原因に合わせていくつもの角度からのアプローチや手法を用いてサポートをしていきたいと思っています。

参考になりましたか。

コールセンター・チーフコンサルタント 石橋由佳

サービスのご紹介

「わかる」を「できる」に変える、実践型の研修。「感じのよい応対」を目標として、学習効率の高いカリキュラムをご提供しています。

モニタリング・フィードバック業務をアウトソースしていただけます。応対品質の向上に向けて、丁寧かつきめ細かくご支援いたします。